Il soldato italiano.

Perché all’estero

mettono in dubbio la nostra capacità bellica? Da dove nasce un tale

pregiudizio? Per rispondere a questa domanda occorre scavare nella storia

patria risalendo di molti secoli, addirittura fino al Rinascimento.

Bandiere dell'Esercito Italiano conservate al Sacrario delle Bandiere a Roma

Diciamolo

francamente: la reputazione del soldato italiano all’estero non è buona o, come

minimo, è contrastante. Non si fa fatica ad ammettere che, preso singolarmente,

il nostro militare è capace di atti eroici impressionanti, e che piccole

squadre di italiani hanno saputo compiere imprese eccezionali e temerarie. Ma

quando si tratta di grandi battaglie, della condotta generale dell’esercito e

della Marina il giudizio cambia eccome. Questo pregiudizio ha radici lontane

nei secoli.

Nel 1492, la morte di

Lorenzo il Magnifico determinò profondi mutamenti nell’assetto dell’Italia. Già

intorno al 1550, nei suoi ‘Commentari de’ fatti civili occorsi dentro la città

di Firenze dall’anno 1215 al 1537’, Filippo de’ Nerli definiva Lorenzo “L’ago

della bilancia intra’ Principi d’Italia”, e constatava come, dopo la morte, la

nostra penisola fosse stata “cavalcata, e calpestata da’ forestieri, che mai

più s’è riposata, né per ancora si vede come possa sperar di riposarsi”. Nerli

si riferiva alla discesa in Italia di Carlo VIII di Francia, che nel 1494,

approfittando delle discordie esplose dopo la scomparsa del Magnifico, decise

di prendersi il Regno di Napoli, accampando antichi diritti ereditari. In

risposta si mobilitarono le principali potenze italiane, come la signoria

fiorentina dei Medici, il Ducato di Milano di Ludovico Sforza, lo Stato

Pontificio di Alessandro VI Borgia e la Repubblica di Venezia, dando inizio al

turbolento periodo delle Guerre d’Italia. Fino al 1559, quando la pace di

Cateau-Cambrésis liquidò la rivalità tra Spagna e Francia, normalizzando gli

equilibri europei per il successivo mezzo secolo. Ma ormai il nostro Paese era

diventato terra di conquista per grandi potenze. Risale a quest’epoca il motto

popolare “Franza o Spagna, basta che se magna”, a significare che le genti

d’Italia, sfinite dai mille scontri che devastavano campi, villaggi e città,

avevano come unico (e comprensibile) desiderio quello di garantirsi la

sopravvivenza. Proprio da qui nasce il luogo comune, duro a morire, che vuole

gli italiani privi di ideali e di amor patria, disincantati e cinici,

preoccupati soltanto di riempirsi la pancia e sempre pronti a servire il

padrone di turno. Pessimi patrioti e soldati inaffidabili.

Eppure, prima le cose

erano state completamente diverse. Gli italiani del Trecento e del Quattrocento

avevano goduto di ben altra fama, grazie al fenomeno dei capitani di ventura.

Da Lodrisio Visconti a Bartolomeo Colleoni, da Muzio Attendolo Sforza a

Giovanni dalle Bande Nere, i condottieri delle compagnie mercenarie si erano

distinti per valore, audacia e spietatezza, com’era nel costume dell’epoca. Con

loro, l’inarrivabile efficienza guerresca degli italiani era diventata

proverbiale, e ancora per tutto il Cinquecento non vi fu campo di battaglia che

non assistesse ai prodigi di ardimento e di ferocia di questi formidabili

combattenti. Ma, sul finire di quel secolo, la diffusione delle armi da fuoco e

la conseguente introduzione di nuove tattiche belliche portò al

ridimensionamento e poi alla graduale sparizione delle compagnie di ventura.

Con esse disparve anche il leggendario talento guerriero dei nostri

connazionali, mentre iniziava a prevalere lo stereotipo dell’italiano imbelle,

anzi codardo. Un cliché destinato a tramandarsi nei secoli.

|

Le nostre guerre. |

|

|

|

Le lotte per l’indipendenza.

Re Carlo Alberto di Sardegna con la feluca in mano, a sinistra, accoglie le truppe piemontesi al passaggio del Ticino.[26] Con i conflitti napoleonici, la nostra storia

militare conobbe un nuovo inizio. Per la prima volta gli italiani si

presentarono su un campo di battaglia con una propria uniforme e combatterono

per una nazione che, seppure costruita in modo artificiale da Napoleone

Bonaparte, rivendicava esplicitamente la propria italianità. Nei suoi primi

anni il Risorgimento è fortemente influenzato da quell’esperienza: dai ranghi

napoleonici provengono gli ufficiali al comando delle insurrezioni popolari,

come Carlo Zucchi a Modena nel 1831; anche i vincitori della battaglia di

Goito il 30 maggio 1848, i generali Eusebio Bava e Federico Millet

d’Arvillas, vantavano trascorsi nelle armate napoleoniche. Ben presto, però,

divennero protagonisti dell’attività e del pensiero militare dell’Italia

risorgimentale personalità giovanissime, nate negli ultimi anni dell’epopea

napoleonica che aprirono nuovi orizzonti alle forze armate del Regno di

Sardegna, il più importante tra tutti fu Alessandro La Marmora, fondatore del

corpo dei Bersaglieri, nel quale il militare piemontese concentrò le più

brillanti idee che avrebbero caratterizzato lo sviluppo delle fanterie nella

seconda metà dell’Ottocento. |

Le imprese coloniali. Ormai unificata, l’Italia uscì

dall’esaltante periodo risorgimentale con enormi problemi da affrontare, e

tra questi anche quello di organizzare forze armate efficienti. Il percorso

verso l’unità si era rivelato arduo, ma l’entusiasmo per il progetto era stato

un tonico sufficiente per risollevarsi dalle sconfitte. Ora, però, le

difficoltà crescevano a dismisura: lo scenario geostrategico italiano si

apriva al mondo e l’Italia era ansiosa di recuperare gli svantaggi nei

confronti delle altre potenze europee, in particolare in materia di

espansione coloniale. Le ambizioni politiche erano troppo alte rispetto

all’inadeguatezza dei mezzi disponibili, all’esperienza degli ufficiali e

all’addestramento delle truppe. Su questa discrepanza si sarebbero giocate le

sorti dell’Italia nella sua avventura africana. Gli altri eserciti europei

non erano molto migliori del nostro e avevano alle spalle parecchi disastri.

Tuttavia, disponevano delle risorse industriali ed economiche e della sagacia

politica per rifarsi. Così il generale Oreste Baratieri non fu certo esente

da colpe gravi il 1° marzo 1896 per la sconfitta di Adua, cose come i suoi

sottoposti, ma ancora maggiore fu la responsabilità del primo ministro,

Francesco Crispi, che volle la sciagurata spedizione.

Mujaheddin libici guidati da Omar al-Mukhtar |

|

|

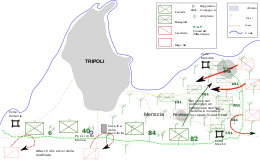

La presa della Libia. Le battute d’arresto in terra

d’Africa rallentarono, ma non interruppero, lo sviluppo delle forze armate

italiane. La Regia Marina, in particolare, aveva conosciuto tra la fine

dell’Ottocento e l’inizio del Novecento una crescita veramente significativa:

navi come la corazzata Caio Duilio avevano elevato l’Italia a potenza

marittima di livello mondiale. Nonostante l’industria cantieristica fosse

ancora in embrione, ingegneri navali di livello assoluto, come Benedetto Brin

e Vittorio Emanuele Cuniberti, diedero lustro al Paese. sommessamente, le

forze armate nel loro complesso iniziavano a darsi una struttura sempre più

efficiente, organizzata e innovativa. Durante la guerra italo-turca del

1911-1912, l’Italia dimostrò capacità sofisticate: effettuò uno sbarco

anfibio, realizzò complesse operazioni convenzionali e controinsurezzionali,

vinse scontri navali e fece per la prima volta nella Storia un uso bellico

degli aeroplani. Il Novecento si preparava a essere un secolo di guerre, per gli

italiani: sei conflitti dal 1911 al 1945, 12 milioni di combattenti; 1,1

milioni di caduti; 1,3 milioni tra feriti e mutilati, 3 milioni di

prigionieri e internati, e 140mila disertori. |

La grande guerra. Il primo conflitto mondiale

rappresentò uno sforzo enorme, per l’Italia, che entrò impreparata e in un

quadro politico confuso, passando dall’alleanza con Germania e Impero

Austroungarico all’adesione all’Intesa con Francia, Russia e Gran Bretagna.

Il ruolo del nostro Paese risultò tanto importante, per l’Intesa, quanto

disconosciuto. La mobilitazione fu un’impresa ciclopica, a cui venne dedicata

ogni risorsa nazionale. Dal 1915 al 1917, i nostri battaglioni di fanteria

salirono da 548 a 867, le artiglierie di medio calibro da 246 a 3000 e quelle

leggere da 1772 a 5000. Artefice unico di questo rimarchevole risultato fu il

generale Luigi Cadorna, che ebbe nelle sue mani un potere pressoché

assoluto, con il quale, nel bene e nel

male, forgiò dal nulla forze armate a sua immagine e somiglianza. Ne fecero le

spese 206 generali e 255 colonnelli, esonerati perché avevano disatteso le

sue aspettative. La vittoria scaturì da questo immane sacrificio: il soldato

italiano aveva combattuto con valore, aveva resistito con caparbietà al

nemico, alle privazioni, al fango delle trincee, all’insipienza di molti

ufficiali. Eppure, tutto ciò non bastò a migliorare l’immagine dei nostri

militari all’estero. |

|

|

Le imprese belliche del fascismo. Mussolini nutriva grandi ambizioni

per il ruolo bellico dell’Italia. Dichiarandosi erede dello spirito che aveva

animato il Risorgimento propugnò la trasformazione del Paese in una “nazione

militare”. Ancora una volta, però, le ambizioni nazionali superarono la

realtà di uno Stato ancora arretrato e con un livello d’industrializzazione

nettamente inferiore alle altre grandi potenze europee come Germania, Francia

e Inghilterra. Prima della Seconda guerra mondiale, l’Italia affrontò due

conflitti: si conquistò un impero con la Guerra d’Etiopia (1935-1936) e

subito dopo partecipò alla Guerra civile spagnola del 1936-1939. In entrambe

le occasioni le nostre forze armate mostrarono luci e ombre: organici e

dottrine inadeguate, scarsa qualità e quantità di materiali, quadri inferiori

insufficienti e ufficiali professionali ma di livello non uniforme, frammisti

a ufficiali di complemento senza esperienza. Ultimo, ma non meno importante,

il peso soffocante delle ingerenze politiche sulle decisioni militari. In

definitiva, però, le forze armate raggiunsero quasi sempre i loro obiettivi,

anche considerando che, in entrambi i conflitti, le difficoltà e la

combattività degli avversari erano tutt’altro che trascurabili. |

La seconda guerra mondiale. Consumate fino a esaurirle le

risorse nazionali nei due conflitti del quinquennio precedente, nel 1940

l’Italia affrontò la Seconda guerra mondiale con un’impreparazione persino

maggiore di quanto era accaduto nella Grande Guerra. Soprattutto aveva

possibilità ancora minori di recuperare lo svantaggio sia con l’alleato sia

con gli avversari per la celerità che assunsero tanto lo sviluppo tecnologico

quanto la produttività dell’industria. La Germania si rivelò un alleato poco

generoso e poco comprensivo delle esigenze italiane, e scatenò il conflitto

indifferente al contributo italiano. Al soldato italiano vennero dedicate le

famose parole: “mancò la fortuna, non il valore” scolpite all’ingresso del

sacrario di El Alamein una frase che ogni italiano conosce e di cui è fiero,

il valore certamente non mancò, non solo in Africa, ma in ogni campo di

battaglia e sul mare, come il nemico ha ampiamente riconosciuto (almeno sul

livello militare la propaganda alleata, invece, alimentò sempre la leggenda

dell’italiano codardo e imbelle). Tuttavia, sostenere che “mancò la fortuna”

ebbe il valore implicito di un colpo di spugna che sottraeva gli alti

ufficiali al giudizio sul proprio operato professionale. E nascose, dietro al

valore dei soldati, precise responsabilità tecniche e morali sulla conduzione

del conflitto. |

|

L’onta di Adua.

Le sfortunate campagne coloniali d’Africa non costarono soltanto

migliaia di morti, ma anche la reputazione del nostro giovane esercito, che

pure si era battuto molto bene durante il Risorgimento.

Le truppe etiopiche attaccano la brigata del generale Dabormida

Secondo

il marche Ferrante d’Avalos, comandante dell’esercito asburgico durante le

guerre d’Italia, la virtù marziale è il riflesso delle virtù civili: mancando

il buon governo, mancano anche i buoni soldati. Nel XVI e XVII secolo, l’Italia

sembrò confermare queste parole, tanto che nell’Ottocento l’idea di un popolo

italiano pavido e smidollato era ormai consolidata. Come scrisse lo storico

militare Costantino Mini, nei moti insurrezionali dal 1820 al 1831 “i nostri

popoli si dimenticarono che per salvare l’Italia altro mezzo non v’era che la

spada: quando si scossero operarono mollemente, o pretesero la ‘rivoluzione

legale’”.

Una carica della cavalleria piemontese a Montebello: il colonnello Tommaso Morelli di Popolo (1814-1859) viene ferito a morte.

Contro l’aquila asburgica. Poi, nel 1848,

sull’onda delle rivolte nazionaliste scoppiate in tutta Europa, anche l’Italia

si riscosse. Il re di Sardegna Carlo Alberto intraprese la Prima guerra

d’indipendenza, conclusasi nel 1849 con una sconfitta contro l’Austria; nello

stesso anno prese a circolare una frase sprezzante, attribuita al generale

francese Oudinot: “les italiens ne se battent pas” (gli italiani non

combattono). Ma qualcosa stava cambiando. Quando, nel 1859, scoppiò la Seconda

guerra d’indipendenza, la vittoria arrise ai piemontesi, sotto le cui bandiere

accorrevano volontari da tutta la penisola, finché, nel marzo 1861 l’Italia

divenne un regno unito sotto la corona sabauda. A quel punto, però, bisognava

dotare gli italiani di un esercito, che nacque ufficialmente il 4 maggio 1861

dalla fusione dell’ex Armata sarda con le truppe delle entità statali minori

confluite nel Regno d’Italia. Le nuove forze armate erano organizzate secondo

il modello piemontese: solida formazione di ufficiali e sottoufficiali, ma

diffusa incompetenza nei gradi più alti, affidati a rampolli dell’alta

aristocrazia anziché a veri militari di carriera. Ancora ai primi del

Novecento, il quadrumviro fascista Emilio De Bono disse che per diventare

generali nell’esercito sabaudo bastava essere “bel, biondo e ciula” (bello,

biondo e sciocco). Non era solo una battuta come dimostra la sfortunata

avventura coloniale in cui il Regno d’Italia s’imbarcò sul finire del XIX

secolo. Il progetto era quello di affermarsi come grande potenza dopo che, nel

1869, l’inaugurazione del Canale di Suez aveva aperto una rapida via per i

traffici con l’Oriente.

La maledizione del Continente Nero. L’impresa

coloniale italiana subì, in soli nove anni, tre sanguinose sconfitte nel Corno

d’Africa, registrando un impressionante record negativo: a Dogali, nel 1887,

all’Amba Alagi nel 1895 e ad Adua nel 1896 le truppe italiane furono annientate

dalle forze indigene. A determinare le disfatte fu certamente l’inferiorità

numerica, ma vi concorse anche la leggerezza del nostro stato maggiore. Lo

storico Aldo Valori ricorda che nella preparazione della battaglia di Adua i

piani d’attacco furono attuati basandosi su mappe in cui “un’intera serie di colossali alture era semplicemente soppressa, il

corso dei torrenti profondamente alterato, i passi montani collocati a

fantasia, le strade portate più a destra o più a sinistra, in un intreccio

arbitrario”. Altre potenze coloniali aveva subito disfatte simili, ma in un

quadro generale ampiamente positivo. Nella considerazione collettiva, quello

italiano restava un esercito da operetta.

Da un alleato all’altro.

Una politica estera spregiudicata, con cambiamenti di alleanze repentini, pesò sulla reputazione dell’Italia e delle sue forze armate.

La battaglia di Sciara Sciatt fu combattuta il 23 ottobre 1911 tra le truppe italiane e quelle turco ottomane supportate da migliaia di ribelli locali durante le prime fasi della guerra italo-turca.

Nonostante

gli insuccessi africani, il giovane Regno d’Italia perseguì con ostinazione il

sogno coloniale, stipulando con la Germania e Francia accordi diplomatici e

commerciali che gli avrebbero permesso di stabilirsi in Nord Africa. La grande

occasione si presentò nel 1911, quando prese corpo il progetto di occupare la

Libia ottomana per tutelare gli interessi italiani in Tripolitania. L’opinione

pubblica era divisa tra chi premeva era divisa tra chi premeva per la conquista

di quel ‘piccolo Eden’ e chi la osteggiava giudicando la Libia nient’altro che

“uno scatolone di sabbia”, ma alla fine vinsero i nazionalisti e la

dichiarazione di guerra dell’Italia fu consegnata alla Sublime Porta il 28

settembre. Le operazioni di sbarco si svolsero talvolta con esasperante

lentezza e molta disorganizzazione, tra le rivalità e le ripicche dei generali.

Anche questa volta, il nostro stato maggiore non disponeva di carte geografiche

aggiornate: in aggiunta, le informazioni che assicuravano il pieno appoggio

della popolazione indigena ai “liberatori” italiani si rivelarono fasulle: i

libici odiavano i turchi, ma ancor di più gli invasori infedeli. Lo scoprì

dolorosamente l’11° bersaglieri, sorpreso nella notte del 23 ottobre a Sciara Sciat

e massacrato dai guerriglieri libici.

Batteria di cannoni da 149/23 in azione vicino Tripoli

L’avveniristico sbarco in Tripolitania. Eppure,

in Libia l’esercito italiano mostrò una spiccata propensione alla tecnologia,

che purtroppo negli anni successivi non sarebbe stata valorizzata a

sufficienza. Il primo impiego dell’aereo, inventato solo otto anni prima e qui

già usato per ricognizioni e bombardamenti, “automobili corazzate” antesignane

dei carri armati, radiotelegrafo, documentari propagandistici furono i mezzi

modernissimi che contribuirono nel 1912 alla vittoria del Regno d’Italia, arricchendolo

di nuovi territori: Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, oltre alle isole del

Dodecaneso nel mar Egeo. Benché piccola, l’Italia si era conquistata un posto

tra le potenze coloniali europee. Due anni dopo, nel giugno 1914, l’assassino

dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo scatenò la Prima guerra mondiale,

e l’Italia, ufficialmente membro della Triplice Alleanza insieme a Germania e

Austria-Ungheria, temporeggiò per quasi un anno prima di scendere in campo. Ma

lo fece sul fronte opposto, al fianco della Triplice Intesa di Francia, Regno Unito

e Russia; alla fama di cattivi combattenti, gli italiani aggiungevano quella di

voltagabbana.

Una buona prova nelle trincee. Ma contro le

aspettative di molti, nelle trincee del Carso l’esercito italiano compì

miracoli di ardimento e abnegazione, opponendo all’ottusità dei vertici

militari la generosità delle truppe e conquistandosi il rispetto degli

avversari. Lo scrittore Giuseppe Prezzolini, volontario nel 1915, ricordava “le

cartoline austriache lanciate fra le nostre truppe, dove si vedevano i nostri

soldati con la testa di leone guidati da generali con la testa d’asino”. La

stessa opinione era condivisa dagli alleati francesi e inglesi, che nella

riunione di Rapallo del 5 novembre 1917 pretesero la destituzione del generale

Luigi Cadorna dopo la disfatta di Caporetto (23 ottobre), largamente

riconducibile alla miopia dei vertici militari. Cadorna, invece, aveva accusato

di disfattismo le truppe italiane sbandate, e lo fece pur sapendo che

l’interruzione della catena di comando aveva reso impossibile qualsiasi

comunicazione tra soldati e ufficiali. Il sacrificio e il valore dei fanti in

grigioverde furono riconosciuti grazie alle imprese dell’ultimo anno di guerra,

che si concluse con la nostra vittoria.

Sogni imperiali.

Quando Mussolini

dichiarò di voler forgiare un popolo di guerrieri, i primi a dubitare sul buon

esito del progetto furono proprio gli stessi italiani.

Il

bilancio delle perdite italiane nella Grande Guerra fu spaventoso: su un totale

di 5.615.000 mobilitati (l’Italia contava allora 36 milioni di abitanti), i

caduti furono 650.000, i feriti 947.000 e i dispersi o prigionieri 600.000. il

medico Corrado Tumiati sospettava che il numero dei militari e civili “minati,

irrimediabilmente devastati nel fisico e nella mente” assommasse a 1.300.000.

Nel primo dopoguerra, Mussolini cavalcò lo scontento dei reduci, facendo leva

sul loro legittimo desiderio di rivalsa dopo il sangue e l’orrore delle

trincee, per gettare le basi del regime che avrebbe retto l’Italia per

vent’anni.

Con il fascismo le

forze armate, potenziate in vista di un ritorno alla dimensione imperiale,

parvero recuperare un prestigio a lungo negato. Di pari passo procedeva la

militarizzazione della società (peraltro blanda in confronto a quella operata

dal nazismo, che si andava sviluppando parallelamente in Germania): l’interno

era fare del popolo italiano una stirpe di lavoratori pronti a prendere le armi

in caso di bisogno.

Partenza per il fronte dei soldati italiani da Montevarchi

Dall’Etiopia alla Seconda guerra mondiale. La

prima prova a cui vennero chiamati i nuovi italiani fu la Guerra d’Etiopia.

Iniziata nell’ottobre 1935 e conclusasi nel maggio 1936 con la conquista e la

conseguente annessione dell’unico regno ancora autonomo del Continente Nero,

porto alla creazione dell’Africa Orientale Italiana, grazie alla quale l’Italia

ottenne un impero. Nell’estate del 1936, un’altra impresa attendeva gli

italiani, che sembravano aver riscoperto il loro lato guerriero: la guerra

civile in Spagna era scoppiata la guerra civile tra i repubblicani, fedeli al

governo legittimo d’ispirazione marxista, e i nazionalisti di Francisco Franco.

Mussolini inviò in appoggio a Franco circa 750 velivoli inquadrati nell’Aviazione

legionaria, un corpo di spedizione della Regia Aeronautica appositamente

costituito, oltre a circa 50mila ‘volontari’. Il conflitto terminò nell’aprile

1939 con la vittoria di Franco, e i successi riportati in quegli anni

convinsero l’Italia della propria preparazione bellica. Così quando il Duce, il

10 giugno 1940, annunciò la discesa in campo al fianco di Hitler la gente non

pensò al peggio.

Ma la guerra si rivelò

più lunga del previsto: le risorse scarseggiavano, l’equipaggiamento degli

uomini si rivelava inadeguato e le attrezzature belliche mostrarono la loro

arretratezza. L’antica piaga dell’impreparazione dei vertici militari si

riapriva, nonostante i prodigi di valore compiuti dalle truppe: dalle missioni

dei ‘maiali’ alla disperata impresa di El Alamein, o durante la tragica

campagna di Russia. Nel luglio del 1943 il fascismo cadde, e con esso l’effimero

impero italiano. Le forze armate si divisero: da una parte quelle rimaste

fedeli al re, nonostante la sua precipitosa fuga del 9 settembre, dall’altra

quelle che scelsero di seguire Mussolini nella breve e drammatica avventura

della Repubblica Sociale Italiana. Oltre gli steccati sanguinosi della guerra

civile, in entrambi i campi i nostri connazionali seppero ancora una volta

dimostrare valore e generosità. Che però non furono facili da percepire all’estero,

dove gli italiani parevano aver voltato gabbana per l’ennesima volta, al termine

di una guerra scriteriata e condotta in modo scellerato.

Le missioni di pace. Dal 1946, le forze

armate della Repubblica Italiana sono impegnate in missioni di pace. Non è una

novità, perché già nel 1885 l’Italia aveva inviato i suoi ufficiali a

supervisionare la tregua dopo la Guerra serbo-bulgara. Da allora, in ben 64

occasioni l’Italia si è distinta nell’impegno di fornire un contributo alla

ricostruzione e al mantenimento della pace in Africa, nei Balcani, in Medio

Oriente e in Asia, dimostrando la sua propensione alla diplomazia: che da un

lato può essere intesa come espressione di una scarsa attitudine alla guerra,

ma dall’altro testimonia l’antica tradizione di solidarietà e vocazione al dialogo,

propria del nostro Paese.

Articolo di Alessandra

Colla – schede militari di Nicola Zotti pubblicato su Conoscere la Storia n. 50

– altri testi e immagini da Wikipedia