Le vestali, le madri di

Roma, le sacerdotesse più venerate.

RECLUTATE QUANDO ERANO

ANCORA BAMBINE, LE SACERDOTESSE DI VESTA RIMANEVANO IN CARICA TRENT’ANNI. ERANO

IL MODELLO DELLA MATER FAMILIAS, ANCHE SE RISPETTO ALLE ALTRE DONNE, ERANO

la vestale maxima. era la sacerdotessa più importante di Roma e aveva la responsabilità di sorvegliare le altre.

Marco

Licinio Crasso era uno dei più ricchi e potenti cittadini romani del I secolo

a.C. Eppure perse quasi tutto quando venne accusato di essere troppo intimo con

la vestale Licinia. Questa non p una storia romantica: Crasso voleva sedurre

Licinia per riuscire a mettere le mani su una villa che le apparteneva. Crasso

fu assolto ed entrambi ebbero salva la vita. Uno degli elementi sorprendenti di

questa storia è il fatto che Licinia avesse delle proprietà, dato che nella

Roma antica non era una pratica comune per le donne possederne. Ma non è una

circostanza casuale: Licinia aveva il diritto di avere proprietà proprio perché

era una vestale. La storia del suo processo dimostra anche il fatto che questa

prerogativa avesse un prezzo: una vestale doveva rimanere vergine. Il calendario

dell’antica Roma era segnato da numerose festività religiose, che venivano

officiate da un’ampia varietà di sacerdoti: pontefici, auguri, flamini,

feziali, salii… Ma a Roma c’era anche un sacerdozio di esclusiva competenza

femminile: quello consacrato alla dea del focolare, Vesta (l’equivalente della

greca Estia). Le sacerdotesse vestali, e in parte la Vestalis maxima, la più

eminente di loro, erano le matrone di stato per eccellenza, modello di ogni

mater familias. La loro carriera iniziava tra i sei e i dieci anni, quando le

bambine erano captae, cioè arruolate, dal pontefice massimo. Il verbo capio

significa prendere o rapire, retaggio dell’arcaico rapimento vero e proprio

della sposa. Le sacerdotesse erano selezionate all’interno delle migliori

famiglie romane: dovevano essere libere per nascita, patrizie (nei primi

secoli), con i genitori in vita, il padre residente in Italia ed esenti da

imperfezioni fisiche. Vi erano alcuni impedimenti, poi, legati all’appartenenza

a gentes in cui fossero presenti personaggi con determinati incarichi politici

o religiosi. Le vergini venivano investite del ruolo durante una cerimonia

pubblica, attraverso una formula rituale pronunciata dal pontefice massimo e

rimanevano in carica per trent’anni. Durante questo periodo avevano appunto

l’obbligo di rimanere vergini.

Il ruolo delle

sacerdotesse vestali non era solo religioso, ma anche politico. A Roma l’intera

organizzazione collettiva e statale era vista come un’emanazione della

famiglia: lo stato era concepito come un’unica grande stirpe che comprendeva

tutti i lignaggi della città, le cosiddette gentes. Ecco perché al centro di

Roma ardeva un fuoco sacro, in analogia con l’organizzazione della domus, che

gravitava attorno a un focolare originariamente situato nell’atrio (termine che

deriva dal lativo ater, “scuro”a causa del fumo, anche se questo ambiente

divenne in seguito una specie di cortile interno). Il fuoco sacro della città

era ospitato nel tempio di Vesta, dove le sacerdotesse della dea erano

incaricate di custodirlo. Il parallelismo tra lo stato e la famiglia spiega

anche le similitudini esistenti tra il comportamento delle vestali e quello delle

donne che si ispiravano all’ideale della matrona romana.

il culto delle vestali

|

Un culto millenario.

|

||

|

717-674

a.C. le fonti classiche fanno risalire la fondazione dell’ordine delle

vestali al re Numa Pompilio, che consacra le prime quattro sacerdotesse di

Roma.

|

578-534

a.C. Servio Tullio aumenta due unità il numero delle vestali, che resteranno

sei per tutta la successiva storia dell’ordine sacedortale.

|

|

|

I

secolo a.C. circa il processo di selezione delle vestali inizia a cambiare.

Con la Lex Papia non è più il pontefice massimo a sceglierle direttamente, ma

vengono estratte a sorte tra venti fanciulle durante una riunione (contio).

|

391

d.C. L’imperatore Teodosio proibisce i culti e i rituali pagani e fa chiudere

il tempio di Vesta. La fiamma sacra viene spenta (forse dallo stesso

imperatore) e le ultime vestali sono esonerate dal servizio.

|

|

|

I vantaggi di essere vestali.

Nonostante gli stretti doveri connessi alla funzione

sacerdotale, le vestali godevano di maggiori privilegi rispetto alle altre

donne romane. Oltre a ricevere una cospicua indennità statale, erano

affrancate dalla patria podestà e dalla tutela di fratelli, mariti e figli,

cui invece erano soggette le donne comuni.

Le vestali potevano poi fare testamento (inoltre

custodivano quelli degli altri cittadini), testimoniare senza giuramento ai

processi e amministrare autonomamente i propri beni. Se le sacerdotesse si

imbattevano per strada in un condannato a morte, potevano chiedere la grazia

in suo favore.

Durante le apparizioni pubbliche erano trattate con

il massimo rispetto: avevano diritto alla protezione dei littori – i

funzionari pubblici incaricati di scortare i magistrati più importanti di

Roma – e si spostavano per la città sul carpentum, un elegante carro a due

ruote che veniva usato in occasioni solenni.

|

||

SPOSATE CON LO STATO. La stretta relazione

tra sacerdotesse e matrone è evidente nell’aspetto delle une e delle altre:

moglie e madri romane dovevano essere immediatamente riconoscibili dal loro

abbigliamento in quanto donne honestae, e così anche le vestali. Inoltre, allo

stesso modo in cui la novella sposa abbandonava l’abitudine dei capelli

sciolti, alle vestali i capelli venivano recisi in un rito pubblico, per poi

essere appesi a un alberto, forse un loto. Ancora, queste due tipologie

femminili erano accumunate dalla vitta crinalis, una benda o nastro che aiutava

a tener ferma la pettinatura. Anche la divisione dei calli in sei ciocche o

trecce, i seni crines posti sul capo delle vestali dopo la tonsura rituale

(sulla cui forma e concetto tanto hanno disquisito storici e archeologi°), fu

usuale anche per le matrone. Era identico perfino l’uso della stola, veste

lunga fino ai piedi, annodata in vita con un particolare nodo detto erculeo per

le vestali. L’elemento distintivo era il suffibulum, un lembo di stoffa

quadrangolare posto sul capo durante i sacrifici per le vestali, mentre alle

spose spettava il flammeum, il velo nuziale arancio-rosso, colore simbolo del

matrimonio anche per la sua affinità con quello del fuoco, che risplendeva

nelle case e nel tempio di Vesta. Perfette donne di casa – sia che quest’ultima

fosse la domus privata per le donne maritate o la casa di Roma, cioè l’aedes

Vestae per le vestali – dovevano osservare gli antichi usi e costumi delle

romane, cercando di evitare nel modo più assoluto di uscire dal solco della

tradizione: per i romani la trasgressione femminile era una colpa tremenda,

punita severamente. Anche le sacerdotesse avevano obblighi precisi. Il primo

era quello di fare in modo che il fuoco di stato non si estinguesse mai a parte

lo spegnimento rituale, voluto, del 1° marzo, primo giorno dell’anno romuleo.

Il secondo, custodire nella parte più intima del tempio della dea (penus)

alcuni talismani segreti e preziosissimi, tra cui un fallo sacro, il fascinus,

beneaugurante come quelli all’esterno dei negozi di pompei. Nel penus erano

conservati anche i penati di Roma, e forse il Palladio – la statua di Pallade

Atena che Enea, fuggito da Troia, aveva portato con sé in Italia e che

garantiva la protezione degli dei. Infine, le vestali dovevano realizzare la

mola salsa, una preparazione a bvase di farro e sale utilizzata tre volte

all’anno durante le feste ufficiale e la muries, condimento sacro cotto in

forno, sempre di uso rituale.

|

Cerimonie per sole donne.

Le Vestali intervenivano nelle

celebrazioni ufficiali, come le lupercalia (festività connesse alla

fertilità), le Vestalia, dedicate alla dea Vesta, e l’Epulum lovis, in onore

di Giove, durante la quale le sacerdotesse preparavano la mola salsa, un alimento

sacro a base di farro e sale. Ai primi di dicembre le vestali partecipavano

anche ai misteri notturni della Bona Dea, divinità per eccellenza della

salute femminile. Assolutamente interdetti agli uomini, questi riti segreti

si celebravano in casa del magistrato cum imperio della città ed erano

diretti da sua moglie, che veniva aiutata dalle vestali. Non si sa molto di

queste celebrazioni segrete, ma si ritiene che fossero originariamente legate

all’agricoltura.

|

|

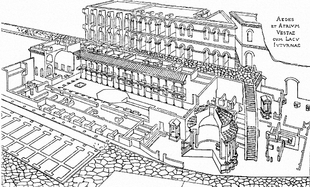

Il tempio e la casa delle vestali.

Resti della Casa delle Vestali nel Foro Romano

Il cortile centrale della Casa delle Vestali.

Le sei vestali incaricate del

culto della dea Vesta vivevano in una grande casa a pianta rettangolare

situata nel foro romano, l’atrium vestae. L’edificio era disposto su tre

piani di 50 stanze ciascuno. Al centro si apriva un ampio cortile allungato

di 69 metri di lunghezza, decorato con le statue delle donne che avevano

ricoperto la carica di vestale massima. Sul lato orientale del complesso c’era

un’edicola sostenuta da colonne ioniche che si ritiene contenesse la statua

di Vesta. Nello stesso settore sorgeva il tempio della dea, dove le

sacerdotesse custodivano il fuoco sacro. Si trattava di un edificio circolare

(tholos) circondato da venti colonne corinzie e al cui interno era

probabilmente conservato il Palladio, la statua di Pallade Atena che il

principe troiano Enea aveva portato con sé dalla patria in fiamme.

|

PUNIZIONI ESEMPLARI. Donne di casa e vestali

si somigliano anche nella durezza delle punizioni che ricevevano. Il diritto

romano prevedeva vari tipi di punizioni per le mogli che non mantenevano un

comportamento onorevole, come il ripudio o il divorzio. Nel caso delle vestali

i castighi erano molto più severi dato che, secondo la mentalità romana, la

loro trasgressione avrebbe certamente compromesso il buon andamento dello

stato. se una vestale lasciava che il fuoco sacro di Roma si spegnesse, veniva

meno al suo compito originario di custodire la casa, il primo dovere di ogni donna

sposata. La punizione in casi simili era la fustigazione, che veniva inflitta

in un luogo appartato e sul corpo coperto, per rispetto nei confronti del suo

pudore verginale.

Ancora più grave era la

violazione dell’obbligo di castità. La relazione sessuale tra una vestale e un

uomo veniva definita incestum, un termine che diventa comprensibile solo se si

considera che le vestali erano ritenute le madri di ogni cittadino romano. Qui

era la virtù matronale a essere violata, il casta fuit con cui erano elogiate

le donne defunte, e la castità di una vestale valeva molto di più!

La sanzione fu

terribile a partire dagli ultimi re etruschi e consisteva nel venire sepolta

viva nel cosiddetto Campus Sceleratus, a Roma, presso porta Collina (attuale

area di via XX Settembre). La punizione fu inflitta per prima a Pinaria, forse

personaggio leggendario dell’epoca di Tarquinio Prisco. Il pontefice massimo,

contraltare pubblico del pater familis privato, aveva il potere indiscusso di

giudicare e punire le vestali ree, poiché erano parte del collegio pontificale

che lui dirigeva. È degno di nota osservare che tale luogo del supplizio fosse

collocato entro il pomerium di Roma – contro ogni regola giuridica – e che alla

vestale non era torto un capello. Ciò si spiega con la sacralità delle

sacerdotesse, che non potevano essere uccise perché appartenenti agli dei. Il

complice uomo, invece, misero essere soltanto umano, veniva fustigato a morte,

nudo, nel foro.

Pagarono amaramente

l’appagamento del loro desiderio sessuale, ad esempio, Opimia, che frequentò

addirittura duo uomini secondo le accuse, Minucia denunciata da uno schiavo, o

Cornelia, accusata da Domiziano. Tutte furono mandate a morte defossa viva.

Quando l’ufficio

trentennale della vestale si concludeva (undici anni da apprendista, dieci come

custode del fuoco e dieci come formatrice delle giovani) – pur avendo un’età

decisamente avanzata per i tempi e considerato il fatto straordinario che

restava comunque priva della tutela maschile – la ex sacerdotessa poteva

addirittura sposarsi. Dunque, finché era in servizio prevaleva il suo dovere

verso la patria. Invece, cessata la carica poteva diventare una sposa

qualunque; testimonianza ulteriore dello stretto legame tra le mogli e le ex

vergini sacre. In un’antica cerimonia di cui si sa poco, le vestali si

rivolgevano alla massima autorità religiosa di Roma, il rex sacro rum, così: “allora, re, vigili o no sullo stato?”.

Il tono familiare, molto simile a quello di una moglie verso il marito, ben

illustra l’analogia esistente tra le antiche vestali e le matrone romane.

|

Candidate involontarie.

Dapprima le vestali erano scelte dai re di Roma, poi

dal rex sacrorum, ovvero colui il quale ereditò le funzioni religiose dei re

per l’articolazione sempre più precisa dei compiti di governo, e infine, a

partire dall’età repubblicana, dal pontefice massimo. Le bambine con le

caratteristiche giuste per diventare vestali erano captae (prese, rapite) dal

pontefice massimo e chi veniva scelta era come una “prigioniera di guerra”.

Dunque un atto di forza. La volontà delle candidate non era tenuta in conto,

trattandosi, appunto, di bambine ancora inconsapevoli. E le famiglie? C’erano

quelle che ambivano al sacerdozio per le proprie figlie, come le due che

offrirono in contemporanea a Tiberio le proprie figlie per sostituire

l’anziana vestale Occia, e quelle che, al contrario, esitavano, per cui

Augusto in persona dovette assicurare che avrebbe dato sua nipote se lei

avesse avuto l’età giusta per divenire vestale.

|

||

|

Sepolte vive: il tragico destino delle vestali.

gli storici antichi menzionano vari casi di vestali

accusate di immoralità e sepolte vive nel Campus Sceleratus.

|

||

|

Oppia (483 a.C.).

Nella sua

opera Antichità romane lo storico e retore greco Dionigi di Alicarnasso narra

del castigo che venne inflitto alla vestale Oppia per aver offeso gli dei: “Tutto indicava, secondo quanto rivelarono

gli indovini e gli interpreti di prodigi, che alcuni si sentivano disonorati

perché le loro cerimonie erano compiute senza purezza né devozione (…).

Qualcuno denunciò che una delle vergini che custodivano il fuoco sacro, di

nome Oppia, aveva perso la verginità e stava contaminando i rituali (…). I pontefici

le tolsero i nastri dalla testa e la condussero in processione attraverso il

foro, quindi la seppellirono viva dentro le mura, e i due uomini condannati

per lo stupro furono pubblicamente fustigati a morte. Successivamente, i

presagi e gli auguri furono nuovamente favorevoli”.

|

Minucia (337

a.C.)

Nella storia

di Roma dalla sua fondazione Tito Livio narra il caso di Minucia, ritenuta

colpevole di vestirsi in modo improprio e di condurre uno stile di vita

lussuoso. “Quell’anno la vestale

Minucia, sospettata in prima istanza per un abbigliamento non adeguato alla

posizione occupata, e poi accusata di fronte ai pontefici in base alla

testimonianza di un servo, venne costretta, da un decreto pontificale ad

astenersi dai riti sacri e a tenere sotto la sua potestà gli schiavi.

Processata e condannata, fu sepolta viva nei pressi della porta Collina, a

destra della strada lastricata nel campo Scellerato (il cui nome credo derivi

dalla trasgressione al voto di castità perpetrata dalla vestale)”.

|

|

|

Colpa e innocenza delle altre

vestali.

|

||

|

471 a.C.

Urbinia è accusata di aver perduto

la verginità. Uno dei due uomini ritenuti responsabili si suicida, mentre

l’altro viene giustiziato. La vestale viene flagellata e poi sepolta

viva.

|

271 a.C.

Caparronia è condannata per

incestum, ma si suicida impiccandosi con una corda. Secondo Orosio, l’uomo

che l’ha corrotta e il suo complice vengono entrambi giustiziati.

|

|

|

216 a.C.

Opimia e Floronia sono ritenute

responsabili di aver rotto i voti, fatto considerato di cattivo auspicio per

Roma, sconfitta da Annibale a Canne. Floronia si suicida prima di essere

sepolta viva.

|

73

a.C.

Fabia (sorrelastra di Terenzia,

moglie di Cicerone), è accusata di avere relazioni sessuali con Catilia. I

due sono difesi da Catone, Pisone e Catulo e vengono assolti.

|

|

|

83 d.C.

Domiziano accusa tre vestali –

Varonilla e due sorelle entrambe di nome Oculata – di avere avuto rapporti

sessuali, ma gli consente di scegliere come morire.

|

220 d. C.

Giulia Aquilia Severa è violentata

dall’imperatore Eliogabalo, che la sposa per avere da lei dei figli degni di

un dio. La vestale diventa così imperatrice.

|

|

Articolo in gran parte

di Elda Biggi storica del mondo romano antico pubblicato su Storica National

Geographic del mese agosto 2018. Altri testi e foto da Wikipedia.