Plinio il Giovane racconta la distruzione di Pompei.

79 d.C.

Mentre il Vesuvio scatenava il suo inferno di polveri

incandescenti, fumi e fiamme, Plinio il Vecchio, naturalista e ammiraglio, si

spingeva verso il disastro per studiarne la natura. Suo nipote, Plinio il

Giovane, ne raccontò la morte in due lettere scritte a Tacito. (con i testi

originali in latino).

Plinio il Vecchio

(Gaio Plinio Secondo)

Statua di Plinio il Vecchio sulla facciata della Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo) a Como, in ItaliaNome originaleGaius Plinius Secundus[1]Nascita23[1][2]

Como[1][2] (Novum Comum)Morte25 agosto o 25 ottobre 79

Stabia[1][2] (vicino l'odierna Castellammare di Stabia)FigliPlinio il Giovane

(nipote, poi figlio adottivo)GensPliniaPadreGaio Plinio CelereMadreMarcellaPrefettoPraefectus classis Misenensis nel 79

Gaio Plinio Secondo, conosciuto come Plinio il Vecchio[1] (in latino: Gaius Plinius Secundus[1]; Como, 23[1][2] – Stabia, 25 agostoo 25 ottobre 79), è stato uno scrittore, naturalista, filosofo naturalista, comandante militare e governatore provinciale romano.

Plinio fu un uomo caratterizzato da un'insaziabile curiosità e scrisse molte opere, ma tutta la sua vasta produzione è ad oggi perduta, tranne per pochi frammenti.[1] Tra queste opere si ricordano: il De iaculatione equestri, una biografia in due libri del poeta tragico Publio Pomponio Secondo, di cui era devoto amico; una storia, il Bellorum Germaniae libri XX; gli Studious, manuale in tre libri sulla formazione dell'oratore; i Dubii sermonis libri VIII, su questioni grammaticali; e gli Afine Aufidii Bassi, 31 libri sulla storia dell'Impero dal periodo in cui si interrompeva la storia di Aufidio Basso.[1]

L'unica opera pervenutaci è il suo capolavoro, la Naturalis historia;[1][2] una vasta enciclopedia in 37 volumi che tratta di geografia, antropologia, zoologia, botanica, medicina, mineralogia, lavorazione dei metalli e storia dell'arte.[1][2] L'opera enciclopedica è il risultato di un'enorme mole di lavoro di preparazione condotto su oltre 2000 volumi di più di 500 autori. [1] Tale opera, letta e studiata nei secoli successivi, specialmente nel Medioevo e nel Rinascimento, rappresenta oggi un documento fondamentale delle conoscenze scientifiche dell'antichità.[1]

La fama di Plinio è anche legata alla sua morte, di cui ci è testimone il nipote-figlio adottivo Plinio il Giovane. Plinio il Vecchio era a capo della flotta romana stanziata a Capo Miseno, quando si verifica una delle più grandi catastrofi della storia, l'eruzione del Vesuvio del 79.[1] Corso in aiuto di una sua amica, Rectina, e degli altri abitanti di Stabia, Plinio non fu più in grado di lasciare il porto della città e morì per le esalazioni del vulcano.

]

L’estate,

per gli antichi Romani, entrava nel vivo solo alla fine di agosto. In quel

periodo si celebravano alcune importanti festività agresti che riconducevano

alcune importanti festività agresti che riconducevano al mondo contadino

arcaico e alle potenze sotterranee che si riteneva governassero il mondo. Il 23

agosto toccava ai Volcanalia: uomini e donne si radunavano intorno al Volcanal,

l’altare di Vulcano situato fuori dal recinto sacro del pomerio (il perimetro

di Roma tracciato da Romolo), per onorare il dio del fuoco domestico (incarnato

dalla rassicurante dea Vesta), se non è governato, arde e divora ogni cosa

senza controllo. Nelle campagne, il rito continuava con i contadini che

accendevano falò per celebrare l’inizio del raccolto, propiziato da Cerere, dea

delle messi e della fecondità, presso il suo santuario, il giorno successivo,

veniva aperto il mundi, la fossa circolare che si credeva mettesse in contatto

il mondo dei vivi con quello dei morti, che rivelavano agli uomini i loro

segreti. Così mundus patet, il mondo si spalancava, e i riti di purificazione

che si celebravano e introducevano all’Opalia, la festa che metteva al riparo i

raccolti e garantiva prosperità alla comunità e all’impero, preservandoli da

fame e carestie.

Nell’agosto

del 79 d.C., però, le divinità telluriche parvero più presenti del solito.

Nell’aerea campana intorno al Vesuvio la terra tremava sempre più spesso e un

flebile rumore, simile a un muggito, echeggiava a tratti in lontananza. Pochi

anni prima, nel 62, alle pendici del monte un grosso terremoto aveva distrutto

diverse case, ma i contadini non si erano perso d’animo e avevano prontamente

rimesso in sesto i loro tuguri, volendo continuare a sfruttare il clima

assolato e la fertilità dei campi. I ricchi patrizi, dal canto loro, avevano

ricostruito ville più lussuose di quelle distrutte: Stabia, Pompei, Ercolano

erano località esclusive e ambite, e non si poteva certo rinunciare con

leggerezza agli ozi campani o al panorama mozzafiato che si godeva dalla costa,

sul cui sfondo si stagliava il cono del vulcano ormai silente da secoli.

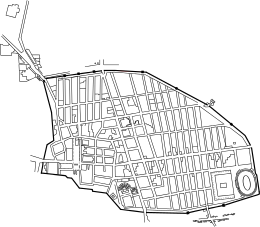

i luoghi interessati dall'eruzione

Il mistero della data: 24 agosto o 24 ottobre?

La

data dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., è attestata da una delle due

lettere scritte da Plinio il Giovane a Tacito (vedi riquadro sotto). Nella

variante del manoscritto ritenuta più attendibile si legge “nonum kal.

Septembres”, cioè nove giorni prima delle Calende di settembre, giorno che

corrisponde al 24 agosto.

Tuttavia

alcuni dati archeologici hanno fatto sollevare dei dubbi: la frutta secca

carbonizzata e il mosto in fase d’invecchiamento, trovato sigillato nei

contenitori, suggerirebbero che l’evento sia avvenuto in autunno, così come

la presenza di bracieri, usati di solito per il riscaldamento. Inoltre, una

moneta emersa a Pompei è datata alla quindicesima acclamazione di Tito a

imperatore, avvenuto dopo l’8 settembre del 79. È quindi probabile che il

giorno dell’eruzione sia stato il 24 ottobre, e che l’indicazione contenuta

nel manoscritto sia frutto di un errore del copista.

|

Il Foro di Pompei dominato dal Vesuvio

UN POMERIGGIO TRAGICO. Il 24 agosto (ma sulla data c’è incertezza, come

dal riquadro sopra), intorno all’una del pomeriggio, con un terribile boato il

Vesuvio si svegliò all’improvviso. Il magma in risalita incontrò le falde

acquifere innescando una serie di esplosioni a catena, e la pressione generata

liberò nell’aria una gigantesca colonna di gas, ceneri, pomici e frammenti

litici che, in poche ore, si alzò maestosa sul monte per oltre 20 km intorno.

Uno dei primi a notarla fu Gaio Plinio Secondo, detto il Vecchio, che si

trovava a Miseno (non lontano da Pompei) con il nipote Plinio il Giovane come

comandante della flotta imperiale, istituita da Augusto per sorvegliare la

parte occidentale del Mediterraneo. Con

l’occhio del naturalista (era autore della monumentale Naturalis historia,

summa del sapere scientifico dell’epoca), Plinio capì che quell’enorme nuvola a

forma di pino marittimo era parte di un fenomeno straordinario. Il suo istinto

gli disse che doveva studiarla, così partì immediatamente per osservarla da

vicino. Trent’anni più tardi, proprio Plinio il Giovane, scrivendo all’amico e

storico Publio Cornelio Tacito avrebbe narrato con dovizia di particolari

l’ansia febbrile provata dallo zio in quel momento: “Ordinò che gli si preparasse immediatamente una liburnica (una nave da

guerra veloce, munita di sperone e con due ordini di remi) e mi offrì la

possibilità di andare con lui, se solo lo avessi desiderato”. Ma il

ragazzo, che a quell’epoca non aveva nemmeno diciotto anni, non si rese conto

di quello che stava per succedere e preferì restare a Miseno, continuando a

leggere gli scritti di Tito Livio, che lo stesso zio gli aveva raccomandato di

studiare.

Mentre

il naturalista usciva da casa, un inserviente gli andò incontro consegnandoli

una lettera di Rectina, una matrona con cui aveva una relazione e la cui villa

si trovava sulla spiaggia sotto il vulcano. Terrorizzata, la donna lo pregava

di intervenire subito per portarla in salvo. A quel punto, Plinio cambiò il

progetto e quella che era una missione scientifica si trasformò in un’impresa

umanitaria. L’urgenza era di mettere a

disposizione le imbarcazioni e recarsi sul posto a soccorrere ed evacuare quanta

più gente possibile. Mentre la flotta si avvicinava, la cenere cadeva sulle

navi sempre più calda e densa. L’equipaggio era esposto a una sassaiola di

pomici e pietre nere, corrose e spezzate dal fuoco. Una frana della montagna

impedì a Plinio di accostarsi al litorale, ma non bastò a scoraggiarlo: al

pilota, che gli suggeriva di tornare indietro, intimò di dirigersi verso

Stabia, dalla parte opposta del golfo, dove si trovava la casa dell’amico Componiamo.

“Fortuna

Iuvat”, la fortuna aiuta gli audaci disse: lì avrebbe trovato un approdo e un

riparo, e studiato la situazione con calma.

Pompei (in latino: Pompeii) è una città dell'evo antico, corrispondente all'attuale Pompei, la cui storia ha origine dal IX secolo a.C. per terminare nel 79, quando, a seguito dell'eruzione del Vesuvio, viene ricoperta sotto una coltre di ceneri e lapilli alta circa sei metri. Gli scavi della città, iniziati nel 1748, hanno riportato alla luce un sito archeologico entrato a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1997, e che è il secondo monumento italiano per visite dopo il sistema museale del Colosseo, Foro Romano e Palatino[1].

PIOGGIA DI LAPILLI. Intanto,

però, l’eruzione continuava e la pioggia di cenere e lapilli cadeva senza

sosta. Nelle città alle pendici del Vesuvio regnava il panico e le strade

brulicavano di gente terrorizzata che non sapeva che cosa fare. La terra a

tratti tremava e il Vesuvio risplendeva delle larghe strisce di fuoco degli

incendi che emettevano alte vampate. I bagliori e la luce aumentavano man mano che

il sole si avviava al tramonto. Plinio giunse da Pompoiano e lo trovò

spaventato, intento a fare i bagagli. Lo abbracciò e cercò di confortarlo. Pur

di tranquillizzarlo fece un bagno, si sedette con lui a tavola e cenarono. Con

il calare delle tenebre, l’attività del vulcano parve rallentare. A Pompei e

Stabia cominciò a diffondersi la voce che il peggio era passato, gli dèi si

erano quietati ed erano tornati propizi: il pericolo era orami cessato. Qualcuno

era riuscito ad allontanarsi o a salpare, ma la gran parte degli abitanti era

rimasta, perché esitava a lasciare la propria casa. Tranquillizzati, in molti

rientrarono per recuperare denaro e oggetti preziosi, preparandosi comunque a

trascorrere una notte che, nonostante la terra tremasse di continuo, speravano

serena dopo gli affanni e il terrore provato durante il giorno appena

terminato. Fu una trappola mortale. All’alba, l’attività del Vesuvio riprese con eccezionale vigore e gli abitanti di

Pompei e Stabia furono sorpresi, chi nel sonno e chi appena sveglio, da una

nuova ondata di cenere e lapilli. Nella villa di Poponiano, Plinio si era

coricato per la notte e si era addormentato profondamente, tanto che gli altri,

non riuscendo a chiudere occhio, lo sentivano russare fino in cortile. Come

neve sporca, la cenere mista a pomice aveva ricominciato a cadere e ricoprì

tutto di una lugubre coltre grigia. La terra riprese a tremare e i palazzi a

squassarsi. Plinio fu svegliato dalle urla: il cortile della villa era ormai

ostruito dai detriti, e se si fosse indugiato ancora sarebbe stato impossibile

fuggire. Che cosa fare? Restare al riparo in casa e attenderne l’ineluttabile

crollo trovando la morte sotto le macerie, oppure uscire allo scoperto,

sfidando il fumo e la tempesta di lapilli che schizzavano dal cielo come

schegge impazzite?

|

Destò grande scalpore, all’inizio Novecento, il ritrovamento,

presso la foce del Sarno, di 73 scheletri che appartenevano a persone morte

durante l’eruzione. Alcuni di loro avevano con sé piccole borse di monete, ma

uno, isolato rispetto agli altri, indossava diversi gioielli, tra i quali un

bracciale a forma di serpente, una collana d’oro e un anello con due teste di

leone. Inoltre aveva un gladio dall’elsa d’avorio ornata di conchiglie

dorate. Alcuni di questi attributi erano chiaramente di carattere militare,

il che ha fatto supporre di trovarsi di fronte allo scheletro di Plinio il

Vecchio, morto durante le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite

dalla sciagura. Il presunte teschio di Plinio è oggi conservato nel Museo

Storico dell’Arte sanitaria di Roma, in attesa di uno sponsor che gli

permetta di essere studiato dalla stessa équipe che si è occupata di Otzi la

celebre mummia del Similaun.

|

IN CERCA DI SALVEZZA. Gli

uomini guardarono negli occhi, in silenzio, il terrore era palpabile. Qualcuno

singhiozzava mestamente, chinando il capo. Alla fine si decise tutti fuori a

sfidare la sorte. “Fortuna iuvat”, ripeté Plinio come un mantra. Si arraffarono

cuscini e pezzi di stoffa, e con questi copricapo improvvisati si lasciò la

villa, avventurandosi nella tormenta di cenere. Era l’alba, ma il sole si era

rifiutato di sorgere: il cielo era buio e nero come la pece. Plinio, Pomponio e

il loro gruppo si gettarono in strada, precedendo di un soffio la fiumana di

gente che correva, come un torrente in piena, verso la spiaggia. Giunti sul

posto, provarono a scrutare il mare, ma gli elementi l’avevano ingrossato al

punto che da Stabia le navi della flotta non potevano più salpare. Tutto era

perduto. Stremato, Plinio si lasciò cadere a terra. Chiese dell’acqua fresca,

gliela portarono e la bevve. In quel momento un forte odore di zolfo invase

l’aria, preannunciando le fiamme che, spinte dalla pioggia di lapilli ardenti,

stavano ormai divorando ogni cosa. Al puzzo mefitico seguì una massa urlante e

impazzita, che si accalcava sulla spiaggia alla ricerca di una via di fuga che,

però, non esisteva più. Plinio si alzò in piedi, sorretto da due schiavi.

Pareva imponente come una statua greca, ma poi stramazzò di nuovo a terra,

stringendosi con le mani la gola otturata. Il suo cadavere, ci racconta il

nipote, fu ritrovato il giorno seguente, quando riapparve la luce del sole: era

intatto e rivestito degli stessi abiti che aveva indossato alla partenza.

Sembrava dormisse ma, come decine di altre persone che giacevano un po’ più

lontano, era morto. Intanto Plinio il Giovane se ne stava a Miseno con la

madre. Dopo aver congedato lo zio, il ragazzo non si era messo in allarme,

abituato com’era alle sue stranezze di scienziato. Aveva dunque ripreso in mano

le storie di Livio e si era messo tranquillamente a leggere, senza badare più

di tanto alle scosse di terremoto, che in Campania sono un fenomeno tutt’altro

che raro: notò soltanto che erano diventate più frequenti e più forti. Arrivò

un amico dello zio, dalla Spagna, e trovando il giovane la madre lì impalati si

mise a gridare esortandoli a scappare subito. I due si scossero dal torpore.

Usciti di casa, si trovarono inseguiti da un’enorme ressa che incalzava e

spingeva nel tentativo di allontanarsi. Usciti, non si sa come, da Miseno,

furono paralizzati da un tremendo spettacolo: i carri carichi di gente e

masserizie sbandavano per ogni dove, squassati dalle continue scosse, e sulla

spiaggia il mare si riavvolgeva su se stesso, quasi arretrasse spinto dalla

forza tellurica. Dalla parte opposta, verso monte, una nube nera, lacerata da

lampeggianti soffi di fuoco, incombeva sulla città come una gigantesca belva

mostruosa, emettendo fiamme simili a fulmini. L’amico spagnolo, che fino a quel

momento li aveva seguiti, li esortò di nuovo a fuggire, ma Plinio rispose di

poterlo fare senza avere prima notizie dello zio. L’uomo, allora, li guardò in

silenzio, e senza nemmeno salutarli, scuotendo il capo, volse le spalle e si

dileguò.

|

La riscoperta di Pompei e delle altre

città vittime dell’eruzione cominciò nel Settecento. Da allora numerose e

ininterrotte campagne di scavo hanno riportato alla luce non solo gli

abitanti, ma anche i dettagli del dramma.

Gli ultimi stanno emergendo nella Regio

V di Pompei, finora mai toccata dalle indagini. Di recente sono stati

ritrovati dapprima lo scheletro e poi il cranio di uno dei fuggiaschi: era un

uomo di circa 35 anni e stava cercando di mettersi in salvo fuggendo, ma

venne travolto e schiacciato da un grosso blocco di pietra, probabilmente

smosso dalla furia della nube piroclastica. Con sé portava un piccolo

tesoretto di monete che gli avrebbero consentito di continuare a vivere

altrove. Un altro scheletro, stavolta di un bambino di età compresa tra i 7 e

gli 8 anni, è stato rinvenuto nell’aerea delle Terme Centrali. I resti sono

allo studio degli esperti e, si spera, riveleranno altri dettagli sulle

ultime drammatiche ore delle città distrutte dall’eruzione,

|

LA MORTE DAL CIELO. Poco

dopo, la nube infernale piombò sulla terra e ricoprì il mare. La madre di

Plinio supplicò il figlio di mettersi in salvo, lasciandola al suo destino, ma

il ragazzo non volle sentire ragioni e, presa la donna per mano, accelerò il

passo, fuggendo con lei come animali braccati. Dietro, la nube di fumo li

seguiva, impetuosa come un torrente. Giunse finalmente la notte. Un cielo

basso, cupo di cenere e senza stelle, riecheggiava dei pianti disperati delle

donne e dei bambini e trasmetteva come un’eco le imprecazioni degli uomini, che

si univano alle voci di chi cercava i figli, il coniuge, i parenti. C’era chi

si lamentava di aver perso tutto, chi si augurava la morte, chi, al contrario,

la temeva. Molti alzavano le mani al cielo invocando gli dei, ma i più erano

convinti di essere stati abbandonati. Correvano notizie spaventose, spesso

inventate e false, ma la gente ci credeva e piangeva, scuotendosi attonita la

cenere di dosso. Quella notte interminabile, per molti l’ultima, si risolse

alla fine in un’alba livida. Quando apparve la luce, tutto aveva una forma

nuova ed era coperto da una spessa coltre di cenere, che rendeva il panorama

monotono e irreale. Gli abitanti di Miseno erano stati fortunati, perché la

maggior parte di loro, pur nel terrore e nello sgomento, era scampata al dramma

ed era lì, ora, a vagare inebetita. Nessuno sapeva che, poco lontano Pompei era

stata cancellata dalla faccia della Terra, e né che Ercolano, rimasta defilata

nelle prime fasi dell’eruzione, era stata investita, per effetto del vento,

dalla gigantesca colonna di materiali che aveva iniziato a collassare. Una nube

ardente di gas, ceneri e vapore acqueo si era abbattuta con violenza inaudita

sulla città, vaporizzando all’istante quanti si erano riversati all’aperto nel

disperato tentativo di mettersi in salvo. Chi era rimasto al riparo aveva

trovato una morte diversa, lenta e ancora più atroce. Due giorni dopo, al

tramonto, il Vesuvio tornò ad assopirsi e sul golfo di Napoli calò il silenzio.

Pompei, Ercolano, Stabia Oplontis e le migliaia di anime che le abitavano non

c’erano più, sepolte sotto un milione di metri cubi di cenere.

La morte di Plinio il Vecchio nelle lettere

di Plinio il Giovane a Tacito.

|

||

Petits, ut tibi avunculi mei exitum

scribam, quo verius tradere posteri possis. Gratias ago; nam video mortis

eius, si celebretur a te, immortalem gloriam esse propositam.

Erat miseni classemque imperio

praesens regebat. Nonum Kal. Septembres hora fere septima mater mea indicat

ei apparere nubem inusitata et magnitudine et specie.

Nubes, incertum procul intuenti bus,

ex quo monte (Vesuvium fuisse postea cognitum est), oriebatur, cuius

similitudinem et formam non alia magis arbor quam pinus expresserit.

Magnum propriusque noscendum, ut

eruditissimo viro, visum, lubet liburnicam aptari.

Properat illuc, unde alii fugiunt,

rectumque cursum, recta gubernacula in periculum tenet adeo solutis metu, ut

omnis illius mali motus, omni figuras, ut deorenderat oculis, dictaret

enotaretque, lam navibus cinis incidebat, quo propius accederent, calidior et

densior, iam pumices etiam nigrique et ambusti et fracti igne lapides, iam vadum

subitum ruinaque montis litora obstantia.

Cunctatus paulum, an retro flecteret,

max gubernatori, ut ita faceret, monenti “fortes”, inquit, “fortuna iuvat,

Pomponianum pete!”

Interin e Vesuvio monte pluribus locis

latissimae flammae altaque incendia relucebant, quorum fulgor et claritas

tenebris noctis excitabatur.

Nam crebris vastique tremoribus tecta

nutabant et quasui emota sedi bus suis nunc huc, nunc illuc abire aut referri

videbantur. Sub dio cursus quamquam levium exesorumque pumicum casus

metuebatur: quod tamen periculorum collatio elegit.

Iam dies alibi, illic nox omnibus

noctibus nigrior densiorque, quam tamen faces multae variaque liumina

solabantur. Placuit egredi in litus et ed proximo adspicere, ecquid iam mare

admitteret, quod adhuc vastum et

adversum permanebat.

Ibi super abiectum linteum recubans semel alque iterum frigidam

doposci hausitque. Deinde flammae flammarumque praenuntius odor sulpuris

alios in fugam vertunt, excitant illum.

Ubi dies redditus (is ab eo, quem

novissime viderat, tertius), corpus inventum integrum, inlaesum opertumque,

ut fuerat indutus: habitus corporis quiescenti quam defuncto similior.

|

Mi chiedi che io ti esponga la morte

di mio zio, per poterla tramandare con una maggiore obiettività ai posteri.

Te ne ringrazio, in quanto sono sicuro che, se verrà celebrata da te, la sua

morte sarà destinata a gloria immortale.

Era a Miseno e teneva personalmente il

comando della flotta. Il 24 agosto, verso l’una del pomeriggio, mia madre lo

informò che spuntava una nube fuori dell’ordinario sia per la grandezza sia

per l’aspetto.

Si elevava una nube, ma chi guardava

da lontano non riusciva a precisare da quale montava (si seppe poi che era il

Vesuvio): nessun’altra pianta meglio del pino ne potrebbe riprodurre la

forma.

Nella sua profonda passione per la

scienza, lo considerò un fenomeno molto importante e meritevole di essere

studiato più da vicino.

Si affrettò colà donde gli altri

fuggivano e puntò la rotta e il timone proprio nel cuore del pericolo, così

immune dalla paura da dettare e annotare tutte le evoluzioni e tutte le

configurazioni di quel cataclisma, come riusciva a coglierle successivamente

con lo sguardo.

Oramai, quanto più si avvicinavano, la

cenere cadeva sulle navi sempre più calda e più densa, vi cadevano ormai

anche pomici e pietre nere, corrose e spezzate dal fuoco, ormai si era creato

un bassofondo improvviso e una frana della montagna impediva di accostarsi al

litorale.

Nel frattempo dal Vesuvio

risplendevano in molti luoghi larghissime strisce di fuoco e incendi che

emettevano alte vampate, i cui bagliori e la cui luce erano messi in risalto

dal buoi della notte.

Infatti, sotto l’azione di frequenti

ed enormi scosse, i caseggiati traballavano e, come se fossero stati

barbicati dalle loro fondamenta, lasciavano l’impressione di sbandare ora da

una parte ora dall’altra e poi ritornare in sesto. D’altronde all’aperto

cielo c’era da temere la caduta di pomici, anche se erano leggere e corrose;

tuttavia il confronto tra questi due pericoli indusse a scegliere

quest’ultimo.

Altrove era già giorno, là invece era

una notte più nera e più fitta di qualsiasi notte, quantunque fosse mitigata

da numerose fiaccole e da luci di varia provenienza. Si trovò conveniente di

recarsi sulla spiaggia e osservare da vicino se fosse già possibile tentare

il viaggio per mare; ma esso perdurava ancora sconvolto e intransitabile.

Colà, sdraiato su di un panno steso a

terra, chiese a due riprese dell’acqua fresca e ne bevve. Poi delle fiamme e

un odore di zolfo che preannunciava le fiamme spinsero gli altri in fuga e lo

ridestarono.

Quando riapparve la luce del sole (era

il terzo giorno da quello che aveva visto per ultimo) il suo cadavere fu ritrovato intatto,

illeso e rivestito degli stessi abiti che aveva indossati: la maniera in cui

si presentava il corpo faceva più pensare a uno che dormisse che non a un

morto.

|

|

Articolo

in gran parte di Elena Percivaldi pubblicato su Civiltà Romana, bimestrale di

storia della Roma grandiosa, Sprea editori. Altri testi e immagini da

wikipedia.